In Europa klafft eine riesige Lücke an ungenutztem intellektuellem Potential. Auf der einen Seite der Kluft haben wir außerordentlich wettbewerbsfähige, forschungsintensive Universitäten. Dies gilt insbesondere für die biomedizinische Forschung. Auf der anderen Seite finden wir Investor:innen, die bereit sind, diese Ergebnisse zu verwerten. Auf der einen Seite haben wir junge, hochbegabte und motivierte Studierende und Forschende, denen es an unternehmerischen Fähigkeiten mangelt; auf der anderen Seite haben wir Risikokapitalgeber:innen, die durch diesen Mangel an unternehmerischen Fähigkeiten verschreckt werden.

Was eindeutig benötigt wird, ist ein wesentlich effektiveres Vermittlungssystem, um die wirtschaftliche Nutzung und gesellschaftliche Verwertung der universitären Forschung zu erleichtern: ein integrales Bindeglied zwischen akademischen Einrichtungen und der Geschäftswelt. Eine solche Initiative würde tragfähige Investitionsmöglichkeiten für Investor:innen und Sponsor:innen schaffen und letztlich nicht nur Wachstum und Innovation auf dem europäischen Markt fördern, sondern auch die Grundlagenforschung als Basis für künftige Anwendungen und Innovationen refinanzieren.

Wichtig ist, dass sich dieser Ansatz auf die Förderung von Innovationen jenseits von digitalen Spielereien und Apps konzentriert, die oft nur marginalen Impact auf die europäische Wirtschaft haben und Gefahr laufen, in Länder außerhalb der EU verlagert zu werden. Indem wir die Kluft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft überbrücken, ebnen wir stattdessen den Weg für solide Unternehmen, die auf greifbaren Infrastrukturen, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der Stärkung der europäischen Fertigungs- und Produktionssektoren basieren. Ein Paradebeispiel für das Potential dieses Modells ist BioNTech in Mainz, das die Gemeinde zu deutlich mehr Wohlstand geführt hat.

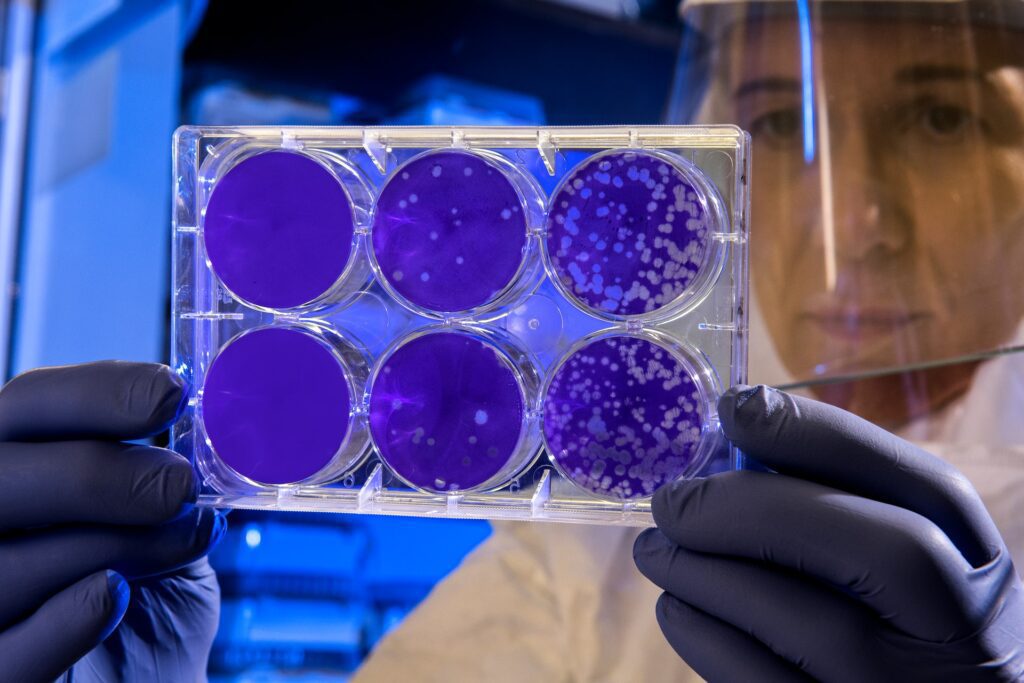

Warum gibt es überhaupt eine solche Lücke? Die Gelegenheit diese kurzerhand zu schließen; ein schneller Gewinn für alle Beteiligten? Mitnichten, denn die Gründung eines Spin-offs ist nie einfach, schon gar nicht für Akademiker:innen, bzw. das wissenschaftliche Personal in Universitäten. Ein Mangel an unternehmerischer Kultur und Risikobereitschaft ist ein Hindernis für Projekte, die hohe Kapitalbeträge mit Aussicht auf langfristige Rentabilität erfordern. Und auch rechtliche Beschränkungen wie die Hürden für die Übertragung von geistigem Eigentum können entmutigend sein. All dies gilt insbesondere für Biotech-Spin-offs oder biomedizinische Technologien, die auf langwierige Patientenversuche und teure Geräte angewiesen sind.

Der Unterschied zwischen Europa und der anglo-amerikanischen Welt

Dieses Problem ist jedoch zunächst mal in Europa anzutreffen. Die Kultur in der anglo-amerikanischen Welt, insbesondere in den USA, ist unverkennbar anders. Auch dort lief es jedoch nicht immer zu Gunsten eines reibungslosen Technolgie- und Wissenstransfers. Zunächst begannen die US-Universitäten in den 1920er Jahren, ihre Entdeckungen zu patentieren und zu lizenzieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützte die US-Regierung zunehmend die universitäre Forschung. Die Umsetzung von Ideen in Unternehmen verlief jedoch schleppend, da die Regierung die Patente behielt. In den 1970er Jahren wurden an den Universitäten spezielle Büros eingerichtet, die sich um Patente und Lizenzen kümmern sollten. Dennoch kämpften die Universitäten mit komplizierten Regeln, bis 1980 der Bayh-Dole Act verabschiedet wurde. Durch dieses Gesetz wurden die Universitäten selbst Eigentümer der von der Regierung finanzierten Patente, was die Umsetzung ihrer Forschung in Produkte erleichterte. Seitdem gelingt es den inneruniversitären Büros für Wissenstransfer besser, neue Technologien auf den Markt zu bringen.

Das Bayh-Dole-Gesetz hat mehr als nur die rechtlichen Rahmenbedingungen verändert. Es förderte einen breiteren kulturellen und strukturellen Wandel in den USA, indem es Universitäten und Forschende ermutigte, das Potential ihrer Entdeckungen unternehmerischer zu betrachten. Die oben genannten strukturelle Veränderungen (wie die Einrichtung von Technologietransferbüros) unterstützten den kulturellen Wandel, da die Universitäten ihre Technologietransferbüros stärkten und Partner:innenschaften mit der Industrie förderten. Gemeinsam trugen diese Veränderungen dazu bei, ein Ökosystem zu schaffen, in dem akademische Forschung leichter in kommerzielle Produkte umgesetzt werden konnte und in den Innovationen nicht nur wegen ihres akademischen Interesses, sondern auch wegen ihres potentiellen Marktwerts aktiv verfolgt wurden.

Um den Erfolg dieses Ansatzes zu veranschaulichen, hat die Stanford University im Jahr 2021 25 neue Unternehmen gegründet, die auf Stanford-Technologie basieren, mit Optionen oder Lizenzen. Zum 31. August 2021 hielt Stanford aufgrund von Lizenzvereinbarungen Anteile an 256 Unternehmen. In diesem Jahr erbrachte die Liquidation des Eigenkapitals von 22 Unternehmen 51,9 Millionen Dollar für die Universität.

Die europäische Kluft: Der Fall Deutschland und Österreich

Zurück nach Europa, speziell nach Deutschland und Österreich. Es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die deutschen Hochschulen mehr zu bieten haben, wenn es um Unternehmensgründungen geht. Die Startup-Strategie der Bundesregierung von Anfang dieses Jahres weist auf eine klare Lücke hin: Deutschland ist wie die gesamte EU großartig in der Forschung, aber nicht in der Lage, diese Forschung in Ausgründungen, Unternehmen und Möglichkeiten für Investoren oder private Beteiligungsfonds umzusetzen.

Österreich steht vor ähnlichen Herausforderungen. Die Zahl der Hochschul-Spin-offs in Österreich wird allgemein als zu niedrig angesehen. Das aktuelle Regierungsprogramm (2020-2024) sieht die Einführung von Leistungsindikatoren für akademische Gründungen vor, mit dem Ziel, die Zahl der akademischen Spin-offs bis 2024 um 100 % zu erhöhen. In Österreich gibt es erhebliche Rechtsunsicherheiten, insbesondere bei der Nutzung von geistigem Eigentum. Gefordert wird daher die Einführung allgemeingültiger Standards, an denen sich die Verantwortlichen orientieren können, mit Unterstützung der zuständigen Ministerien und des österreichischen Rechnungshofs.

Sowohl die deutschen als auch die österreichischen Universitäten geben der Lehre und der Forschung den Vorrang vor der Gründung von akademischen Spin-offs. Auf den ersten Blick zeugt dies von der Unabhängigkeit der Universitäten, die ein wesentliches Gut des öffentlichen Bildungswesens ist, und von der sozialen Agenda, Bildung einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die Depriorisierung des Wissenstransfers steht jedoch im Widerspruch zu europäischen Forschungsprogrammen wie Horizon Europe, die sich zunehmend auf die den gesellschaftlichen Impact konzentrieren. Darüber hinaus müssen der Schutz der akademischen Forschung vor kommerziellen (und politischen) Interessen und die Freiheit von Forschung und Bildung gewahrt bleiben – jedoch nicht auf Kosten der so genannten „Third Mission“ der Universitäten. Ganz im Gegenteil, das von öffentlichen Universitäten generierte Wissen ist Wissen, das für die Öffentlichkeit geschaffen wird, auch wenn die Universitäten ihre Forschungsziele unabhängig vom öffentlichen Interesse wählen. Darüber hinaus spiegelt die akademische Forschung häufig Ereignisse und Bedürfnisse außerhalb der Akademie wider und wird von diesen inspiriert, um sie zu erklären und ihnen einen Sinn zu geben. Daher besteht die Tendenz, dass ein Teil der akademischen Forschung (selbst der Grundlagenforschung) in die Welt zurückfließt, die sie inspiriert hat.

Insbesondere in Österreich ist derzeit jede Ausgründung ein Einzelfall. Es gibt keine klaren Regeln, wie die Universitäten mit Kapitalanteilen oder Lizenzgebühren umgehen sollen, was zu Ineffizienz im Spin-off-Prozess führt. Internationale Studien zeigen, dass 70% der Spin-off-Projekte im Ausland innerhalb von sechs Monaten verhandelt und abgeschlossen werden, während der Durchschnitt in Österreich bei vier Jahren liegt. Trotz einiger Initiativen, wie z.B. die Kooperation der Entrepreneurship-Zentren an den österreichischen Universitäten, sind die Fortschritte in diesem Bereich begrenzt.

Dies führt zu einem weiteren Punkt. Häufig sind es die Hochschulleitungen, d.h. die Rektorate, die solche Ausgründungsinitiativen vorantreiben, indem sie versuchen, die dafür notwendigen Strukturen zu schaffen. Sie sind sich zwar häufig bewusst, dass sie Maßnahmen ergreifen müssen, um die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Hochschulen zu intensivieren, aber sie müssen deutlich effektivere Kompetenzen entwickeln, um eine solche Zusammenarbeit zielgerichteter zu gestalten. Dies bedeutet, dass Hochschulleitungen und Rektorate in der Lage sein müssen, eine strategische Vision und langfristige Partner:innenschaften zu entwickeln, bei der Kommerzialisierung von Forschung proaktiv vorzugehen und die Bedürfnisse der Industrie zu verstehen. Darüber hinaus müssen sie ein Klima des Vertrauens schaffen, die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten fördern und wiederum Führungskräfte für Kooperationsprojekte sorgfältig auswählen. Ihr Engagement ist daher entscheidend, um die Kluft zwischen akademischer Forschung und Industrie zu überbrücken, gegenseitiges Verständnis und Engagement sicherzustellen und letztlich erfolgreiche Kooperationen zwischen Hochschulen und Industrie zu ermöglichen.

Herausforderungen für Spin-Offs und die Zusammenarbeit zwischen Universität und Industrie

Ein entscheidender Schritt zur Überwindung der Kluft zwischen Hochschulen, Industrie und Kapitaleigner:innen ist die Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen. Universitäten bzw. Hochschulen und Industrie bzw. Finanzwirtschaft sind sehr unterschiedliche Welten. Sowohl die Akteure aus dem akademischen Bereich als auch jene aus der Industrie bzw. die Kapitaleigner:innen müssen ihre Erwartungen in Einklang bringen und einen gemeinsamen Weg der Zusammenarbeit finden. Sie müssen ihre Bemühungen strategisch auf einer Vermittlungsebene integrieren, um die folgenden Herausforderungen zu bewältigen:

Zeitliche Erwartungen

Die akademische Welt ist in der Regel auf das Streben nach Wissen und eine langfristige Perspektive ausgerichtet, die nicht an strenge Fristen gebunden ist, während die Partner:innen und Investor:innen in der Industrie auf Effizienz, Monetarisierung und schnelle Ergebnisse Wert legen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser grundlegende Unterschied in der Zeitperspektive kann zu falschen Erwartungen führen, da die Wissenschaft als bedächtig und die Industrie als schnell handelnd angesehen wird. Auch die Ziele und die wahrgenommene Dringlichkeit von Projekten unterscheiden sich stark zwischen Hochschulen und Industrie. Universitäten wollen Wissen um seiner selbst willen produzieren, oft mit einem entspannteren Zeitrahmen, während Unternehmen greifbare Ergebnisse anstreben, die sich schnell auf den Markt und die Rentabilität auswirken können. Für den Erfolg von Spin-offs ist es von entscheidender Bedeutung, diese unterschiedlichen Perspektiven zu harmonisieren.

Zusammensetzung des Teams

Der Aufbau eines effizienten Spin-off-Teams erfordert einen anderen Ansatz als im akademischen Bereich. Im akademischen Umfeld arbeiten Forschende oft unabhängig voneinander an ihren eigenen akademischen Zielen, während in Unternehmen (einschließlich Spin-offs) das Ziel darin besteht, ein einheitliches Team zu fördern, das auf ein gemeinsames Unternehmensziel hinarbeitet. Der Übergang von einer individualistischen akademischen Denkweise zu einem einheitlichen, team- und unternehmenszentrierten Ansatz in einem Spin-off kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere wenn die Teammitglieder an die Autonomie der akademischen Forschung gewöhnt sind.

Gemeinsame Nutzung von Ressourcen

Akademische Einrichtungen stellen Ressourcen wie Labors und Geräte in der Regel ausschließlich für Lehr- und Forschungszwecke zur Verfügung. Damit die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen Erfolg haben kann, muss ein Kulturwandel hin zur gemeinsamen Nutzung dieser wertvollen Ressourcen stattfinden. Dazu gehören nicht nur logistische Vorkehrungen, sondern auch ein grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie Universitäten die Nutzung und das Eigentum ihren Ressourcen interpretieren.

Institutionelle Starrheit versus Flexibilität

Universitäten und Hochschulen arbeiten oft innerhalb eines Rahmens etablierter Protokolle und Hierarchien, was die dynamische Interaktion, die für eine effektive Zusammenarbeit mit der Industrie erforderlich ist, unterlaufen kann. Der strukturierte Charakter akademischer Einrichtungen steht im Gegensatz zu den agileren und anpassungsfähigeren Unternehmensstrukturen, was die Angleichung von Prozessen und Entscheidungsprozessen erschwert.

Lücken in der Kommunikation

Effektive Kommunikation ist der Eckpfeiler eines jeden erfolgreichen Spin-offs. Akademiker:innen und Fachleute aus der Industrie scheinen manchmal in unterschiedlichen Sprachwelten zu operieren, mit einer speziellen Terminologie, die Barrieren schaffen kann. Das Finden einer gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen Verständnisses, das über den Fachjargon hinausgeht, ist eine wesentliche Voraussetzung für klare und produktive Interaktionen und für die Gewinnung von Finanzmitteln außerhalb der traditionellen akademischen Finanzierungsinstrumente.

Verbreitung der Forschung

Es gibt eine philosophische Kluft zwischen der Wissenschaft und der Industrie, was den Umgang mit Forschungsergebnissen und geistigem Eigentum angeht. Forschende und Wissenschafter:innen befürworten oft den freien Fluss von Wissen, weil sie annehmen, dass dies den wissenschaftlichen Fortschritt fördert, während Unternehmen dazu neigen, Forschung als Eigentum zu schützen und für strategische Vorteile zu nutzen. Diese unterschiedliche Herangehensweise kann zu Meinungsverschiedenheiten über Veröffentlichungen und Rechte an geistigem Eigentum führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Potential für Synergien zwischen Hochschulen und Industrie in Europa zwar enorm ist, insbesondere im Bereich der Biotechnologie und der biomedizinischen Forschung, dass aber strukturelle und kulturelle Hindernisse verhindern, dass dieses Potential voll ausgeschöpft wird. Das unternehmerische Ökosystem, das in den Vereinigten Staaten floriert und von der Gesetzgebung und tiefreichendenden Innovationskultur unterstützt wird, steht in scharfem Kontrast zu der vorsichtigen, risikoscheuen Haltung, die in Europa vorherrscht. Deutschland und Österreich stehen trotz ihres starken akademischen Fundaments und ihrer vielversprechenden Forschungslandschaft beispielhaft für die allgemeine europäische Herausforderung, wissenschaftliche Erkenntnisse in marktreife Innovationen umzusetzen, um deren Auswirkungen auf die Gesellschaft zu entfalten.

Die Lösung liegt in der Förderung eines Umfelds, das den Übergang von der akademischen Welt zur Industrie nicht nur ermutigt, sondern auch systematisch unterstützt. Dabei geht es nicht nur um die finanzielle und wirtschaftliche Dimension, sondern auch um die Straffung der rechtlichen Verfahren für die Übertragung von geistigem Eigentum, die Förderung einer unternehmerischen Denkweise in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und die Schaffung von Anreizen für die Risikobereitschaft von Forschenden, Gründer:innen und Investor:innen. Außerdem müssen starke Brücken zwischen den Elfenbeintürmen der Forschung und der schnelllebigen Welt der Wirtschaft geschlagen werden, um sicherzustellen, dass Ressourcen, Ziele und Kommunikationskanäle aufeinander abgestimmt sind und der gemeinsame Innovationsauftrag nicht in der erwähnten kulturellen Kluft verloren geht.

Europa steht an einem Scheideweg, an dem der eingeschlagene Pfad zu einem Aufblühen von Innovation und Unternehmertum führen könnte, ähnlich den Erfolgen der Bayh-Dole-Ära in den USA. Die Herausforderung besteht darin, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen das intellektuelle und kreative Kapital der Universitäten in die Wirtschaft kanalisiert werden kann, um Wirtschaftswachstum, positive gesellschaftliche Auswirkungen und Fortschritt zu fördern. Die Saat ist bereits im Boden – uns fehlen nur noch die Voraussetzungen, damit sie aufgehen kann.

In unserem nächsten Blog-Beitrag werden wir die aktuelle Diskussion um ein Projekt erweitern, das wir mit der Medizinischen Universität Graz bestritten haben. Wir von theLivingCore haben den Prozess der strategischen Profilierung der Universität maßgeblich vorangetrieben und ein zukunftsorientiertes Profil der Organisation entworfen, das die aktuellen Diskussionen widerspiegelt. Das Ergebnis: eine klare Vision von einer Kultur der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft, die medizinische Grundlagenforschung mit Patientenversorgung und medizinischer Innovation effektiv verbindet. Schauen Sie also wieder vorbei, wenn Sie das Thema wachhält.

Newsletter abonnieren

Erhalten Sie besondere Einblicke in die neuesten Entwicklungen.